結婚準備2025/10/18

婚姻届提出の完全マニュアル【書き方見本・提出当日の流れ・トラブル対処法】2025年最新版

重要:本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の手続きは自治体により異なる場合があります。最終的な判断・確認は必ず提出先の市区町村役場で行ってください。

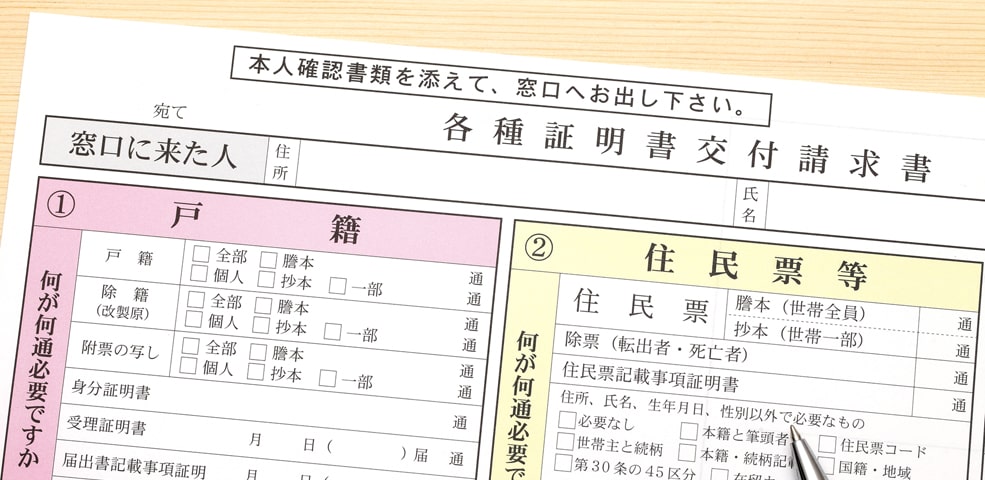

「入籍とは何か」は理解できたけれど、実際に婚姻届を記入・提出するとなると、何をどうすればいいのか不安という方も多いのではないでしょうか。

前回の記事:「入籍とは?婚姻届との違い・2025年の最新手続き・入籍日の決め方まで徹底解説」では、制度や定義、注意点などを網羅的に紹介しました。

本記事ではその続編として、実際に婚姻届を提出するための”実務”に完全特化。書き方のコツやよくあるミス、証人の依頼方法、当日の流れまで、不備なくスムーズに提出するための具体的手順を丁寧に解説します。

この記事で解決できること

- 記入ミス・書類不備の完全防止

- 2025年法改正(フリガナ義務化)への対応

- 提出当日のトラブル回避

- 効率的な手続き完了

この記事を読めば、「入籍日当日に慌てて書類不備でやり直し…」という事態を防げるはずです。

婚姻届の書き方完全ガイド【記入見本付き】

婚姻届の書き方は、形式的なようでいてミスが起こりやすいポイントが多数存在します。2025年の戸籍法改正によって「フリガナの記入義務化」なども加わり、正確さと丁寧さがより求められるようになりました[1]。

ここでは、記入前に準備しておくべき情報から、項目別の書き方、よくあるミスの対処法までをステップ形式で解説します。

記入前の準備・必要な情報リスト

婚姻届を書く前に、まず以下の情報や書類を手元にそろえておきましょう。

事前に確認しておくべき情報

| 項目 | 確認方法・補足 | 重要度 |

|---|---|---|

| 本人・配偶者の戸籍上の氏名 | 戸籍謄本での表記通りに記載する必要あり | 必須 |

| 本籍地 | 「○○県○○市○○町○番地」など正確な表記が必要(地番に注意) | 必須 |

| 父母の氏名・続柄 | 戸籍謄本または本人確認書類等で確認 | 必須 |

| 証人2名(20歳以上) | 氏名・生年月日・住所・本籍地を記入できる人を依頼 | 必須 |

| 入籍後の氏 | 「夫の氏を名乗る」「妻の氏を名乗る」のいずれかを選択 | 必須 |

| 職業・勤務先の所在地 | 市区町村まででOK。無職の場合も「無職」と明記 | 重要 |

証人依頼のポイント

- 婚姻届には成人2名の署名が必須です。親や友人、上司などでもOKですが、記入ミスが多いのが証人欄なので、丁寧に説明しましょう。

- 署名のみで有効。押印は2021年以降不要です(※完全任意)[2]。

- 証人への依頼例:「本籍地は戸籍謄本で確認してください」「住所は住民票記載通りでお願いします」

筆記具と記入環境

- 推奨筆記具:黒のボールペンまたは万年筆(消えないインク)で記入

- 使用禁止:シャープペンシル・消せるボールペン・鉛筆

- 記入環境:落ち着いた環境・平らな場所で書くのが理想

- 下敷き使用:文字がにじまないよう下敷きを活用

項目別記入方法【2025年法改正対応】

以下に、項目ごとの記入ポイントを詳細にまとめました。

| 項目 | 記入のコツ・注意点 | 2025年改正対応 |

|---|---|---|

| 氏名(フリガナ) | 戸籍通りの漢字で正確に。フリガナはひらがなで明確に記入 | フリガナ記入が義務化[1] |

| 生年月日 | 和暦・西暦のどちらかに統一(例:令和7年など) | 変更なし |

| 本籍地 | 正確に記載(地番・枝番含む)。不明な場合は戸籍謄本で確認 | 戸籍謄本添付が原則不要に[3] |

| 父母の氏名・続柄 | 続柄は「長男」「長女」「二男」「二女」などを正確に記入 | 変更なし |

| 入籍後の氏 | 夫・妻どちらの姓を選ぶかチェックボックスを忘れずに | 変更なし |

| 届出人署名 | 夫・妻本人が自署。フリガナ欄の記入も忘れずに | 押印は完全任意[2] |

| 証人欄 | 氏名・生年月日・本籍・住所を丁寧に。押印は任意 | 証人の押印も任意 |

特に注意が必要な項目

- フリガナ欄:2025年5月以降は記入必須。ひらがなで統一

- 本籍地の地番:「1番地」と「1-1」は異なるため要注意

- 証人の住所:住民票記載通りの正確な住所が必要

よくある記入ミス・修正方法

ミスがあった場合の対処も、事前に知っておけば安心です。

よくあるミス例(発生頻度順)

- 証人欄の記入ミス(全体の約40%)[4]

- 住所の番地違い、生年月日の誤記

- 本籍地の不正確な記載

- フリガナの未記入(2025年以降は受理されない可能性)

- 本籍地が古い住所や不完全な記載

- 鉛筆や消せるボールペンでの記入

- 職業欄の空白(「無職」の場合も記入必要)

修正方法

- 軽微な修正:間違えた箇所に二重線を引き、余白に正しい内容を記入

- 訂正印:二重線の上に訂正印を押す(本人の印鑑 or サインでも可)

- 大幅な修正:どうしても不安な場合は新しい用紙に書き直しがおすすめ

専門家からのアドバイス

軽微な修正であればその場で受理されることもありますが、当日修正はリスクが高いため、可能な限り事前に役所で下書きを確認してもらうのが理想です。多くの自治体では平日に「事前チェックサービス」を提供しています[5]。

詳しくは、婚姻届の記入見本と注意点を解説したこちらの記事も参考にしてください。

提出当日の完全タイムスケジュール

婚姻届の提出は「一生に一度の大切な日」。平日でも、夜間・休日でも、提出自体は可能ですが、提出先の受付時間や体制によって流れや注意点が大きく異なります。この章では、提出日をスムーズに乗り切るために、3つのパターン別に「当日の行動スケジュール」を実況形式でご紹介します。

平日窓口提出のモデルケース【最も安心で確実】

おすすめの提出時間帯:午前中(9:00~11:00)

モデルケース:大安の金曜日(平日)午前に提出する場合

| 時間帯 | 行動内容 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 08:00 | 書類最終チェック | 証人欄・フリガナ・本籍地などを再確認 |

| 09:00 | 自治体役所に到着 | 本庁の戸籍窓口に直行(混雑回避のため早めが◎) |

| 09:05 | 順番受付・提出開始 | 窓口で「婚姻届を提出します」と伝えるだけでOK |

| 09:10 | 書類確認・内容照合 | 窓口職員が不備をチェック。疑問点があれば即確認可能 |

| 09:20 | 婚姻届の受理完了 | その場で正式に受理。提出完了証明書の発行も依頼可能 |

| 09:30 | 記念撮影・ロビー利用 | 一部自治体では「オリジナル婚姻届」や記念台紙の用意あり |

| 10:00 | その他の手続きへ移行 | 住民票やマイナンバー変更の受付がスムーズに行える |

ポイント

- 平日は戸籍窓口がフル対応。その場での指摘・修正が可能なため最も安心。

- 記念写真コーナーやサイン台など、演出も豊富。

- 記入内容に不安がある方は、事前の相談窓口(平日限定)も活用を。

休日・夜間提出の注意点【後日確認が必要】

おすすめの活用タイミング:記念日や仏滅を避けたい場合

モデルケース:6月23日(日)大安の夜に提出する場合

| 時間帯 | 行動内容 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 19:30 | 書類を確認し自宅を出発 | 夜間受付の場所は自治体によって異なるため事前確認必須 |

| 20:00 | 市役所の「時間外受付窓口」へ | 正面玄関ではなく、夜間通用口の場合あり |

| 20:05 | 受付担当者へ提出 | 守衛や夜間受付員が対応(戸籍担当者ではない) |

| 20:10 | 書類一式を封筒で預ける | その場ではチェックされず、翌営業日に内容審査される |

| 翌日~ | 役所から確認連絡あり得る | 記入不備がある場合、修正依頼や再提出の可能性あり |

注意点

- 即日受理証明書は発行されない(平日窓口で後日手続き)

- 時間外対応では婚姻届の内容確認は行われない

- 不備があってもその場で気づかれないため、記入内容の完璧さが必要

対策

- 提出前に「自治体の事前相談」や「無料の下書き添削サービス」を利用

- 記念日に提出したい場合は休日でも出せるが、平日中に窓口相談しておくのが安全

代理提出の実践マニュアル【どうしても来られない場合に】

想定ケース:パートナーが出張・入院中で、片方のみが役所に行く

モデルケース:妻が婚姻届を代理で提出する場合

| ステップ | 行動内容 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| Step 1 | 婚姻届に夫婦双方が自署しておく | 届出人欄は2人とも記入済みである必要があります。署名がなければ代理提出は不可。 |

| Step 2 | 記入済の婚姻届を代理人が持参 | 記入漏れや未署名があると受付不可。持参前にコピーで控えをとっておくと安心。 |

| Step 3 | 役所で「代理で提出します」と伝える | 基本的に委任状は不要ですが、自治体によっては確認のため提出を求められる場合もあるため、事前確認を推奨。 |

| Step 4 | 婚姻届の確認・受理 | 内容に問題がなければ通常通り受理され、後日連絡や証明書発行が行われます。 |

補足・注意点

- 代理提出者は家族・友人でも可能。婚姻届の届出人である必要はありません。

- 不備があった場合、その場で修正ができないため、後日改めて届出人が出向く必要があります。

- 自治体によって対応が異なるため、代理提出の可否や必要書類を事前に確認しましょう。

- 本人確認書類(コピーでも可)を持たせておくと安心です。

代理提出のための事前準備チェックリスト

- 夫婦双方の署名済み婚姻届(記入漏れなし)

- 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード等)

- 必要に応じて委任状(※自治体による)

- 戸籍謄本(本籍地が提出先と異なる場合)

- 連絡先が明記されたメモ(不備発見時の連絡用)

代理提出のメリット・注意点まとめ

| 項目 | メリット | 注意点・リスク |

|---|---|---|

| スケジュール調整 | 本人が同行できない場合でも提出が可能 | 不備があると代理人が対応できない |

| 手続き負担軽減 | 片方が忙しい場合でも入籍日を合わせられる | 自治体によっては本人確認を求められる |

| 証明書取得 | 希望すれば代理人でも申請可能(委任状が必要な場合も) | 発行に時間がかかる場合あり |

よくある質問:代理提出編

- Q. 委任状は必ず必要ですか?

- A. 原則不要ですが、自治体によっては求められることがあります。事前に提出先に確認を取りましょう。

- Q. 親や友人でも代理提出できますか?

- A. はい、可能です。婚姻届に必要事項が記入済みであれば、第三者による提出も認められています。

- Q. 不備があった場合、どうなりますか?

- A. その場で対応できないため、後日改めて本人が役所へ行く必要があります。再提出となるケースもあります。

まとめ:代理提出は、当日どうしても役所に行けない場合の有効な手段です。ただし、不備対応ができない・本人確認が難しいなどの制約もあるため、事前準備と自治体への確認が何より重要です。

書類の保管・記載ミス防止のテクニック

提出日前に婚姻届を準備しておく際は、以下の方法で保管・確認を行うと安心です。

提出前の保管方法

- クリアファイルに平らに保管:折れや汚れを防ぎます

- 封筒に入れて持参:持ち歩く際の雨濡れ対策に

- 持ち物と一緒に管理:本人確認書類・筆記用具とまとめておくと忘れ物防止に

ミス防止のためにできること

- 提出前日に見直す時間を確保:第三者(親・友人など)にも確認してもらうと安心

- 記入見本を用意する:不安な項目は見本を参考に再チェック

- 記入後は写真に撮って保管:再提出時にも再確認できる備えに

注意: 2025年5月以降、フリガナの記入漏れは受理不可となるため、提出直前にも再度確認してください。

この章のまとめ

- 万が一のトラブルに備えて、提出方法ごとのリスクと対処法を理解しておくことが大切

- 提出日が近づいたら、書類の保管や再確認に時間を確保しよう

- 心配な場合は事前に自治体窓口で下書きの確認を受けると安心

提出完了後の即日対応事項

婚姻届の提出が完了しても、入籍当日やその後にやるべき手続きは複数あります。この章では、提出後にすぐ対応しておきたい手続き、1週間以内に済ませるべき変更、効率よく処理するための同日モデルスケジュールを解説します。

入籍当日に済ませておきたいこと

- 住民票の記載変更を確認:新しい姓、続柄などが正しく反映されているか窓口で確認しましょう。

- 婚姻届受理証明書の取得:金融機関や職場などで使用するため、当日中に1~2通取得するのが理想です。

- マイナンバーカードの変更予約:氏名・住所の変更に伴い、マイナンバーカードや電子証明書の更新が必要です。

1週間以内の優先手続きリスト

| 手続き対象 | 主な内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 金融機関・クレジットカード | 氏名・住所変更、通帳・キャッシュカード再発行 | 受理証明書の提示が必要な場合あり |

| 勤務先への報告 | 氏名・扶養変更、保険・年金関連手続き | 報告遅れは給与処理に影響 |

| 健康保険・年金 | 社会保険の加入情報修正、国保・厚生年金の扶養登録 | 本人と配偶者双方で対応が必要 |

| 運転免許証・各種身分証 | 氏名・本籍地変更の反映 | 記載変更手続きで手数料・写真が必要な場合も |

| 通販・公共料金・郵便物 | 楽天・Amazon、NHK、水道光熱費などの登録変更 | 旧姓のままではトラブルの原因になる場合あり |

モデルスケジュール:11:00~15:00で同日完了

| 時間 | 行動内容 | 必要書類 |

|---|---|---|

| 11:00 | 婚姻届受理証明書の取得 | 窓口、身分証、手数料(300~400円) |

| 11:30 | 住民票の記載確認 | 婚姻届控え、本人確認書類 |

| 12:00 | マイナンバー更新の申請予約 | 住民票、マイナンバーカード |

| 13:00 | 銀行・保険会社で名義変更 | 受理証明書、通帳、印鑑 |

| 14:30 | 勤務先への報告・書類提出 | 受理証明書のコピー、身分証明書 |

効率化のコツ・書類整理術

- 受理証明書はコピーして複数用意:原本が必要な場面とコピーで済む場面を整理

- 住民票は変更反映後に複数取得:旧姓・新姓両方の情報が入った書類を活用

- クリアファイルを用途別に分ける:金融機関・役所・保険・職場などセクション化しておくと便利

- 手数料をまとめて準備:各証明書発行費用は1通200円~450円程度

この章のまとめ

- 提出後も手続きは複数あるため、当日~1週間で集中処理が理想

- 住民票・マイナンバー・受理証明書は当日に済ませるとスムーズ

- 書類の使い回し・ファイル管理で効率アップを図ろう

よくある質問・最終確認事項【FAQ完全版】

本セクションでは、実際に婚姻届を提出するカップルから寄せられる質問の中で特に多いものを厳選し、制度・記入・提出・法改正の4分類に整理して解説します。構造化データ対応を想定し、FAQマークアップによるリッチリザルト表示にも適した内容構成です。

提出当日のよくある疑問

Q1. 婚姻届の記入を間違えた場合、その場で修正できますか?

A. 軽微な誤記であれば、二重線+訂正印(または署名)でその場で修正可能です。ただし、内容に大きな誤りがある場合や複数箇所ある場合は、新しい用紙に書き直すよう求められることがあります。事前に役所で下書きをチェックしてもらうのが安心です。

Q2. 証人が当日来られなくなったらどうすれば?

A. 証人の署名は事前記入で問題ありません。提出当日に同席する必要はないため、署名・必要事項が記入済みであれば有効です。ただし、内容に不備があった場合に確認できないと再提出になることもあります。

Q3. 本人確認書類を忘れたらどうなりますか?

A. 役所によって対応が異なりますが、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を提示できない場合、即日の受理ができない可能性があります。再提出や補足書類の提出を求められるケースもあるため、必ず持参しましょう。

Q4. 婚姻届受理証明書はその日に発行してもらえますか?

A. 平日昼間の提出であれば、その場で即日発行されることが一般的です。ただし、夜間や休日の時間外受付では即日発行不可で、後日平日に役所での受け取りが必要です。

記入・準備段階でのよくある質問

Q5. 職業や勤務先は具体的にどこまで書けばいい?

A. 「会社員」「公務員」など簡潔な記載で問題ありません。勤務先は「○○市(区)」程度の市区町村名まで記入すれば十分です。

Q6. 証人欄の記入にミスがあったら?

A. 二重線と訂正印(またはサイン)で修正可能ですが、本人と連絡が取れない場合は再提出になることもあります。事前に書き方を説明し、連絡先を確認しておくと安心です。

Q7. 戸籍謄本は絶対に不要ですか?

A. 2025年法改正により本籍地の役所に提出する場合は原則不要になりました。ただし、一部自治体では経過措置や例外的な添付を求められることもあるため、事前に確認しましょう。

制度・法改正に関する質問

Q8. 2025年から何が変わったのですか?

A. 主な変更点は以下の3つです:

- 氏名のフリガナ記入が義務化された(全項目に必須)

- 戸籍謄本の添付が原則不要になった(本籍地提出時)

- 押印は完全に任意となった(届出人・証人とも)

Q9. フリガナの記入を忘れるとどうなりますか?

A. 2025年5月以降、フリガナ未記入は受理不可となるため、不備扱いになります。必ず記載しましょう。

Q10. 押印は全く不要になったのですか?

A. はい。法務省の通達により、婚姻届におけるすべての押印は任意となっています。ただし、訂正時に印鑑を求められる場合もあるため、持参しておくと安心です。

提出後・事後対応に関する質問

Q11. 婚姻届提出後に何をすればいいですか?

A. 受理証明書の取得、住民票の確認、マイナンバー変更予約、金融機関や職場への報告などを当日~1週間以内に行いましょう。詳しくは 「提出後の即日対応事項」 をご確認ください。

Q12. 受理証明書の種類と使い道は?

A. 通常タイプ(300~350円)と記念タイプ(500~1,000円)があり、金融機関・職場・氏名変更の証明に利用できます。複数の手続きに使うため、1~2通取得しておくと便利です。

まとめ・次に読むべき記事

この記事では、婚姻届の記入から提出、トラブル対応、提出後の手続きまでを2025年最新制度に完全準拠した形で解説しました。

本記事で得られる3つのゴール

- 婚姻届の記入ミス・不備を完全防止

- 提出当日の流れ・注意点を完全把握

- 入籍当日からの手続きを効率的に完了

「入籍日」という人生の節目が、トラブルなくスムーズに、そして記念すべき一日として迎えられることを願っています。この記事が、あなたの入籍準備に少しでも役立てば幸いです。

次に読むべき関連記事

▶ 婚姻届の書き方とは? 見本付きで必要な書類や提出先についてもご紹介

記入例と書類チェックポイントをさらに詳しく解説した記事です。

▶ 婚姻届受理証明書って何? もらい方や具体的な使い道をご紹介

入籍後の各種手続きで必要になる「受理証明書」の活用方法を整理。

▶ 戸籍謄本とは?取り方・抄本との違いをご紹介

「戸籍謄本は必要なの?」と悩んだ方はこちらの記事も要チェック。

記事活用のヒント

- 提出前日は H2-1の記入ガイド を見ながら最終チェック

- 当日は H2-2のタイムスケジュール で安心行動

- 提出後は H2-5の手続きチェックリスト で抜け漏れゼロへ

この記事はスマートフォンでの閲覧にも対応しています。ブックマーク推奨です。

免責事項:本記事は2025年7月現在の法制度および自治体情報をもとに制作しております。手続きの詳細は各自治体の戸籍窓口または公式サイトで必ずご確認ください。

婚約指輪や結婚指輪について

お気軽に

コンシェルジュへご相談ください。

店舗なら実際にご試着いただけます。